歯周病

歯周病は、歯と歯ぐきの境目にたまったプラーク(歯の汚れ、歯垢)が原因となり、歯ぐきが腫れたり歯を支える骨(歯槽骨)を溶かしてしまう慢性の炎症性疾患です。

進行すると、最終的には歯がぐらついて抜け落ちてしまうこともあります。

日本では30歳以上の成人の約80%が歯周病にかかっているといわれており、症状が悪化する前に適切な治療と予防が必要です。

初期段階では自覚症状がほとんどないため、放置してしまいがちです。

気づいたときには歯がぐらつくようになり、やがて抜け落ちてしまいます。

歯周病の初期は自覚症状が少ないため、ご自身で早期発見をすることが難しいというのが特徴です。

以下の症状に3つ以上当てはまる場合は歯周病の可能性があるため、早めに歯医者で診てもらいましょう。

歯周病はさまざまな要因が合わさって発症・進行します。

それぞれの要因がどのように歯周組織に影響を及ぼすのか、具体的なメカニズムを解説します。

毎日歯みがきをしていても、意外と磨き残してしまっている部分は存在します。

磨いているつもりでも「磨けていない」ところがあるのです。

歯ブラシだけではどんなにがんばって磨いてもプラーク(歯の汚れ、歯垢)の除去率は60%であるといわれています。

プラークは細菌の塊で、プラーク1mgの中には10億個以上の細菌が生息しているといわれ、特に奥歯や歯と歯の間にたまりやすく、放置すると唾液中のミネラルと結びつき、硬くなり歯石になります。

歯石の表面は軽石のような粗い表面性状のため、さらに細菌が付きやすくなり、細菌が放出する毒素が歯ぐきに炎症を引き起こします。

この炎症は痛みなどの自覚症状が無いため、自分では気づかないうちに歯を支える歯槽骨が破壊され、歯周病が進行してしまいます。

歯石は歯ブラシでは取ることができないため、歯医者で専用の器具を用いたスケーリング(歯石取り)が必要になります。

タバコに含まれるニコチンや一酸化炭素は、血管を収縮させて歯ぐきへの血流を低下させます。

その結果、歯ぐきの細胞に必要な酸素や栄養が不足し、組織の修復能力が低下します。

また、免疫系の働きも弱まり、歯周病の原因菌に対する抵抗力が低下します。

喫煙によって唾液の分泌も減少するため、お口の中の自浄作用が弱まり、プラークがたまりやすくなります。

さらに、喫煙者は炎症が進行してもニコチンによる血管収縮作用により、歯ぐきの腫れなどの症状が軽微なため、気づきにくく、非喫煙者と比べると歯周病が悪化するリスクが高くなります。

ストレスは副腎からコルチゾールというホルモンの分泌を促進します。

コルチゾールは免疫抑制作用を持ち、細菌に対する体の防御反応を弱めます。

さらに、ストレスは夜間の歯ぎしりや食いしばりを引き起こすことがあり、これにより歯周組織に過度な負荷がかかります。

持続的な負荷がかかると、歯槽骨や歯根膜にダメージが蓄積し、歯周病が進行します。

ストレスそのものが生活習慣の乱れにつながり、口腔ケアの質が低下する要因にもなります。

糖尿病の方は、血糖値が高い状態が続いているため血管が傷つきやすく、免疫機能が低下します。

このため、細菌に対する防御力が弱まり、歯周病が進行しやすくなります。

また、歯周病によって生じた炎症が血糖コントロールを悪化させるという悪循環も報告されています。

その他、骨粗しょう症などの全身疾患も、歯を支える歯槽骨を弱らせ、歯周病の進行を促進します。

遺伝的に免疫力や歯周組織の強度に差があるため、ご家族に歯周病をわずらっている方がおられる場合、同じように歯周病になりやすいといわれています。

また、遺伝的要因は、口腔内の細菌に対する体の防御反応にも影響します。

免疫力が弱い場合、わずかなプラークでも炎症が起こりやすく、歯周病が進行しやすくなります。

かみ合わせが悪い状態だと、特定の歯に過度な力がかかり、歯周組織がダメージを受けやすくなります。

例えば、歯ぎしりによって過剰な力が一部の歯に集中すると、歯槽骨や歯根膜に負担がかかり、その歯の周りの骨が吸収してしまうため歯周病が進行しやすくなります。

また、かみ合わせが悪いのが原因で食べ物が歯と歯の間に詰まりやすくなり、プラークの蓄積が進み、歯周病のリスクを高めます。

歯周病は、次のように進行します。

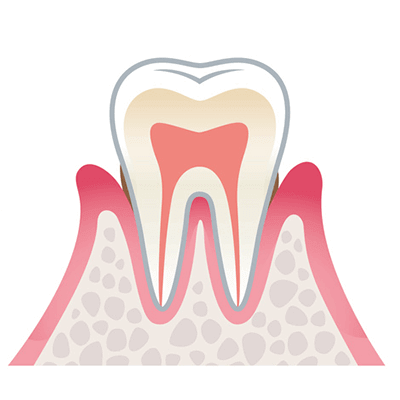

歯肉炎は、プラークが歯と歯ぐきの境目に蓄積し、歯ぐきに炎症を引き起こし赤く腫れている状態です。

プラーク中の細菌が毒素を放出し、免疫反応を刺激することで歯ぐきが腫れ、出血しやすくなります。

この段階では、歯槽骨(歯を支える骨)へのダメージはまだ起きていないため、適切な歯みがきと歯医者でのクリーニングで完全に回復可能です。

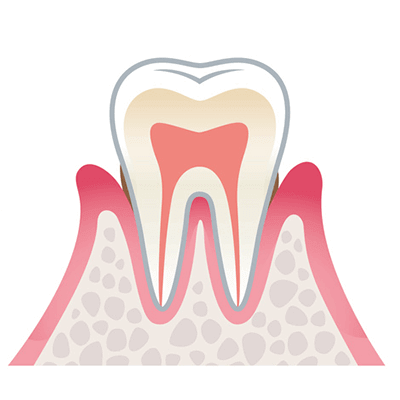

軽度歯周炎では、炎症が歯ぐきの内部に広がり、歯を支える骨(歯槽骨)が一部破壊され始めます。

炎症が歯周ポケットの奥深くまで進行し、ポケット内の細菌が増殖することで、さらなる組織破壊が引き起こされます。この段階での早期治療が非常に重要です。

中等度歯周炎は、歯の根に向かって広がり、歯槽骨が歯の根の半分近くまで破壊された状態です。

歯周ポケットもさらに深くなり、歯を支えることが難しくなってきます。

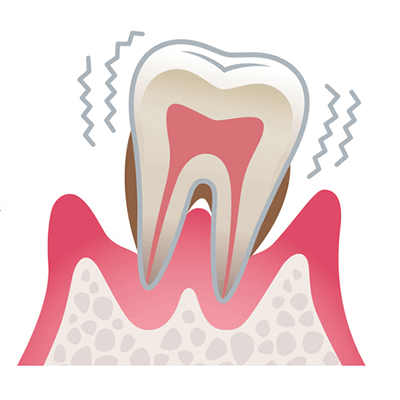

重度歯周炎では、歯槽骨が半分以上失われ、歯が支えを失って大きく動揺します。

この段階では、歯を固定すること自体が難しくなり、抜歯が必要になるケースも多く見られます。

歯周組織の大部分が破壊されているため、かみ合わせの不具合も生じ、他の歯にも負担がかかり他の歯の歯周病も悪化させてしまいます。

当院では患者さま一人一人の歯周病の進行具合にあわせてオーダーメイドで歯周病の治療計画を組み立てています。

初期段階の歯肉炎では患者さまの歯肉の状態や歯並びに適したブラッシング指導、クリーニングで改善することがほとんどですが、進行した歯周炎では外科的な治療や再生療法が必要になることがあります。

それぞれの治療法について具体的にご紹介します。

歯周病治療は日々のお家での歯みがきがとても大切です。

患者さまお一人お一人の歯ぐきの状態や歯並びにあったブラッシング方法をアドバイスいたします。

歯ブラシの使い方はもちろん、デンタルフロスや歯間ブラシ、ワンタフトブラシやスーパーフロスなどもご紹介させていただき、活用方法も説明させていただきます。

ブリッジのところが臭う、つながった被せ物を入れているところが磨きにくいなど、お悩みがございましたら遠慮なくお話しください。

スケーリングは、歯の表面や歯周ポケット内に付着したプラークや歯石を専用の器具(超音波スケーラーや手用スケーラー)で除去する処置です。

歯石は歯ブラシでは取り除けないため、歯医者で取る必要があります。

歯石に含まれる細菌やその毒素を除去することで歯ぐきの炎症が軽減され、赤く腫れぼったかった歯ぐきがピンク色の引き締まった健康な歯ぐきへと改善します。

また、プラークが再び溜まらないよう、日々のセルフケアも大切です。

ルートプレーニングは、歯石を取った後のざらざらした歯の根っこの表面を滑らかにする処置です。

細菌が付きにくいようにするために、歯の根っこの粗い表面を滑らかに仕上げます。

歯の根っこの表面をつるつるにすることで、細菌の再付着を防ぎ、炎症の再発を抑えます。

フラップ手術は、進行した歯周病に対して行われる外科的な処置です。

歯ぐきを切開して内部の歯石や感染組織を直接取り除きます。

歯ぐきを切ってめくることで、目視確認が難しい深い歯周ポケット内の歯石を確実に取ることができます。

歯石を取ったあとは、切った歯ぐきを縫合して終了いたします。

フラップ手術により、深いところについた歯石を取り除き、歯ぐきの炎症を改善させます。

手術後は歯ぐきの回復が促進され、深かった歯周ポケットが浅くなるため、細菌がたまりにくくなります。

歯周組織再生療法は、重度の歯周病で溶けてしまった歯槽骨(歯を支える骨)や歯根膜を再生するための治療です。

エムドゲインやリグロスといった薬剤(成長因子)や人工膜を使用し、歯の周りの組織の再生を促し歯ぐきを健康な状態へ改善します。

骨が著しく失われた場合には、人工骨材料を併用することもあります。

再生療法は高度な技術を必要としますが、歯周病の進行を止め、歯を長持ちさせ、お口の機能の回復にもつながります。

歯周病は予防が非常に重要であり、早期のケアと適切な生活習慣が進行を防ぐ鍵となります。

ここでは、歯周病予防のための具体的なアプローチとその効果を詳しく解説します。

歯周病予防には、毎日の歯磨きが欠かせません。

歯ブラシに加えて、デンタルフロスや歯間ブラシを使用することで、歯と歯の間に蓄積するプラークを効果的に除去します。

特に奥歯や歯間部はプラークが溜まりやすいため、意識的に磨くことが必要です。

1日2回、最低2分間をかけて丁寧に磨きましょう。歯と歯ぐきの境目を45度の角度でブラッシングする「バス法」が効果的です。

タバコに含まれるニコチンや一酸化炭素は血管を収縮させ、歯ぐきの血流を悪化させます。

また、免疫機能を低下させ、細菌に対する抵抗力を弱めます。

禁煙することで歯周病のリスクを大幅に減らすことが可能です。

自力での禁煙が難しい場合は、医療機関でサポートを受けましょう。

栄養バランスの取れた食事は、体の免疫力を高め、口腔内の健康維持にもつながります。

ビタミンCやカルシウムは歯茎や骨を強化し、歯周病の予防に役立ちます。

ビタミンCは、歯ぐきのコラーゲンを生成し、歯ぐきの健康を維持するために必要な栄養素です。

不足すると歯ぐきが脆くなり、炎症が起こりやすくなります。

カルシウムは、歯を支える骨(歯槽骨)を強化するために重要です。

カルシウムが不足すると骨が脆くなり、歯周病が進行した際に歯が抜けやすくなります。

また、糖分の多い食品は控えることが重要です。

歯科医院での定期的なクリーニングは、家庭でのブラッシングでは取りきれない歯石やプラークを除去する重要な予防策です。

歯石は一度形成されると硬くなり、通常の歯ブラシでは取り除けません。

そのため、専門的な機器を使ったクリーニングが必要です。

歯科医院での定期的なケアは、歯周病やむし歯のリスクを軽減し、口腔内を健康に保つために欠かせません。

SPTは、歯周病治療後の安定した状態を維持するための継続的なケアです。

口腔内の検査、ポケット内の洗浄、スケーリング・ルートプレーニングが含まれます。

必要に応じて咬合(噛み合わせ)の調整も行います。

治療後も油断せず、定期的に専門的なケアを受けることで、再発を防ぎます。

SPTは通常3ヶ月ごとに実施しますが、患者様の状態によって頻度は異なります。

状態が落ち着いていれば6ヶ月ごとの管理に移行することもあります。

また、歯周病に関連するコラムもございます。

下記のリンクよりご覧いただけます。